Résumé des travaux

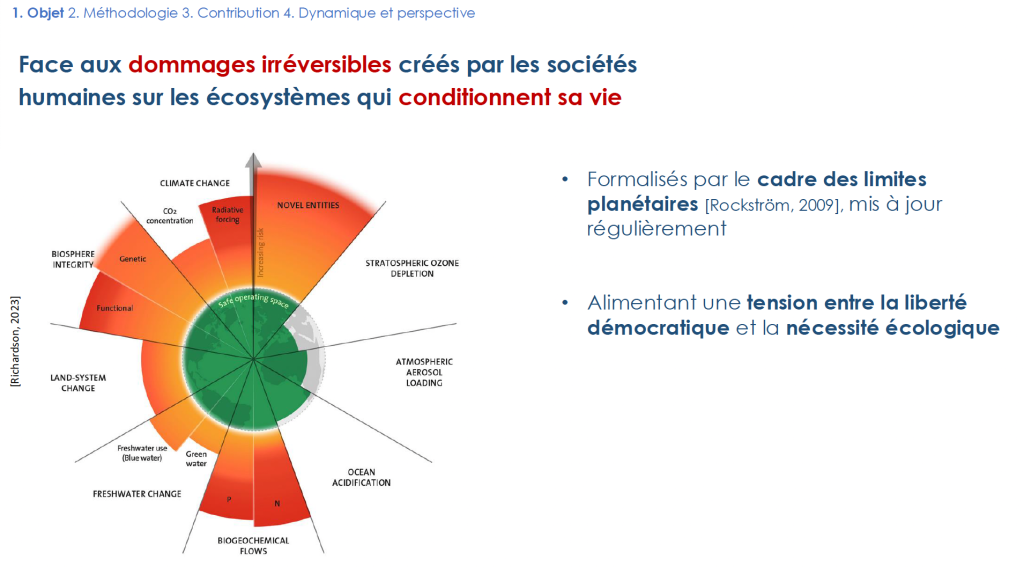

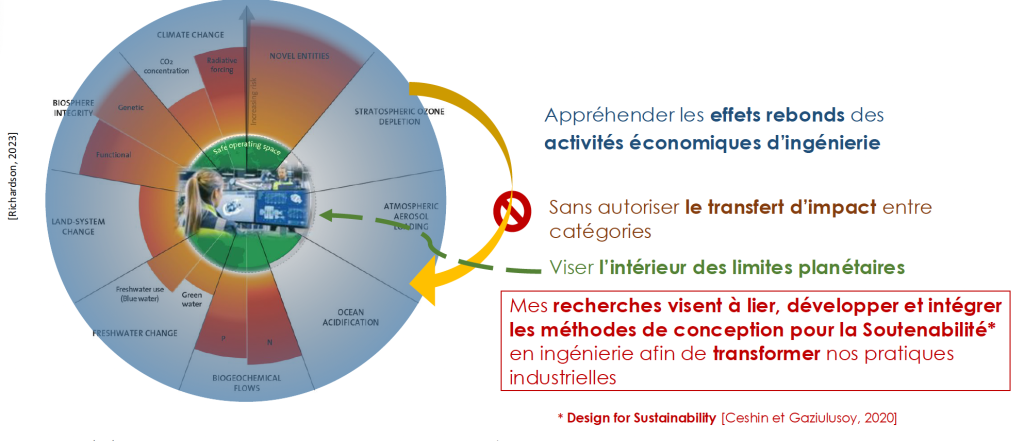

Ces travaux s’inscrivent dans le domaine de la conception intégrée et du champ de l’intégration de la soutenabilité forte et de la soutenabilité absolue dans les pratiques d’ingénierie et de recherche en ingénierie. La soutenabilité forte renvoie à la non substitution des impacts écosystémiques. Chaque impact généré par les activités de nature anthropique sur les écosystèmes n’étant pas convertible en un autre, la substitution possible en soutenabilité faible ne peut être un mécanisme de soutenabilité des modes de vie. Quant à la soutenabilité absolue: elle se définit par sa distinction avec la soutenabilité relative (ex: par rapport à une référence pouvant être non soutenable). En considérant le système Terre comme conditionnant le milieu propice à la vie humaine, et caractérisé par neuf fonctionnements écosystémiques jumelés aux activités anthropiques, la démarche de soutenabilité absolue vise à garantir le respect de ces fonctionnalités au niveau planétaire, régional et local avec les sociétés qui y vivent. Intégrer une démarche de soutenabilité absolue suppose de définir collectivement des limites à ne pas dépasser. L’objectif est de garantir le fonctionnement normal de ces écosystèmes, c’est-à-dire, dans un couloir climatique relativement stable existant depuis le début de l’holocène (env. 10 000 ans). Une prise en compte de la soutenabilité forte et absolue renvoie toutes deux à des considérations de temporalité, de périmètre et d’évaluations qualitatives et quantitatives socio-culturelles. Mes recherches intègrent ces considérations dans les processus de conception des systèmes ou objets des concepteurs en ingénierie.

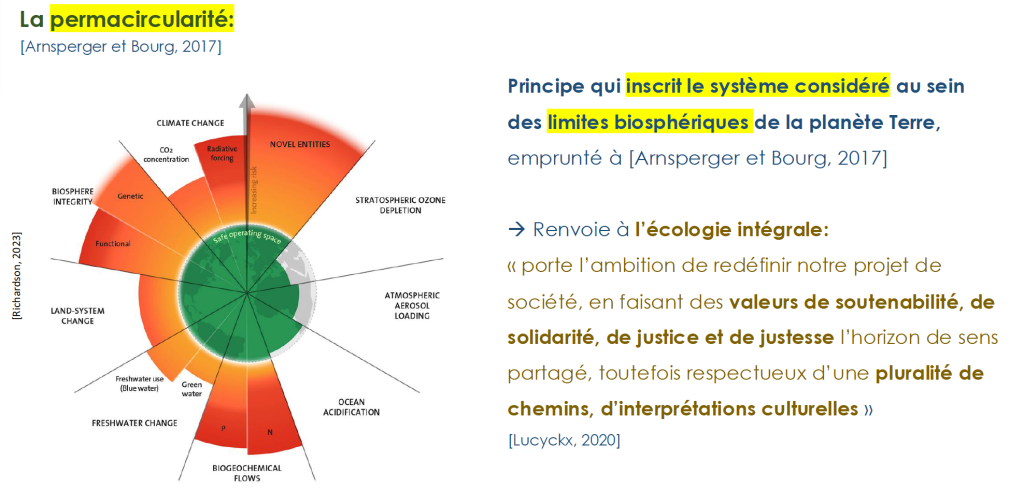

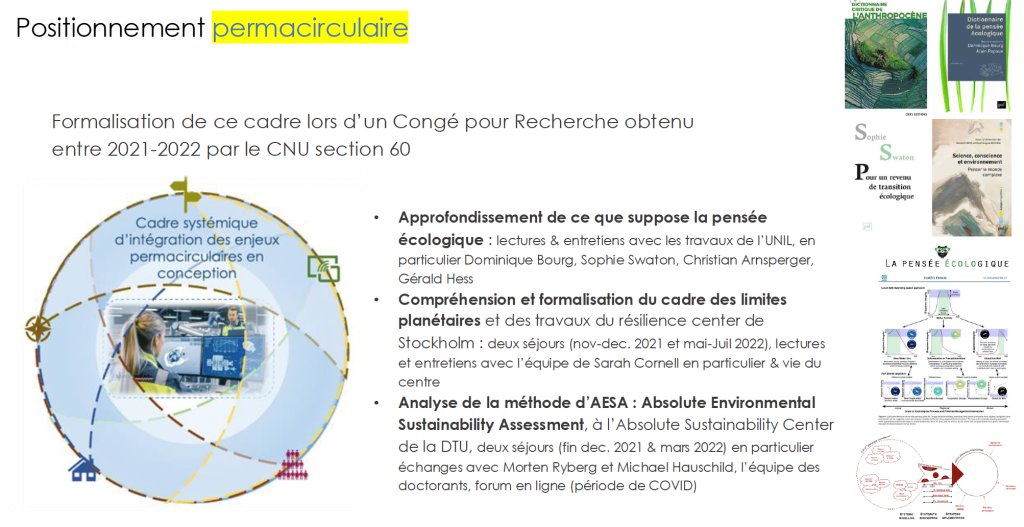

Pour traduire ce principe considérant les limites biosphériques de la planète Terre, j’empreinte le terme de la permacircularité à Arnsperger et Bourg (2017). La permarcircularité s’inscrit dans le champs de l’écologie intégrale. Ancré en conception intégrée, cette synthèse des travaux menés depuis 2012 présente des résultats interdisciplinaires de part la démarche de conception contribuant à des sociétés soutenables: dans une approche fonctionnelle du système conçu, située temporellement et territorialement tout au long de ses cycles de vie. Les connaissances créées aux interfaces entres disciplines (ex: entre la conception mécanique et l’activité d’électronique de puissance) ont été obtenues dans une logique de symbiose. Cette notion de symbiose représente une articulation entre pratiques de recherche de disciplines distinctes, donc hétérogènes, qui demande d’importer une vision du monde singulière, non pas dans le fait de capturer (ex: des méthodes d’écoconception applicables à l’électronique de puissance) mais en transformant la valeur ajoutée de cette vision dans les pratiques respectives de recherche (connaissances nouvelles dans un cadre réflexif). Il s’en suit une modification du réel de l’objet de recherche, l’émergence de questionnements associés, et une pluralisation des modes de valorisation des connaissances créées (cf. Isabelle Stengers: « Une autre science est possible », 2017). Mes projets de recherche, et ceux des chercheurs avec lesquels je collabore, témoignent de cette relation symbiotique.

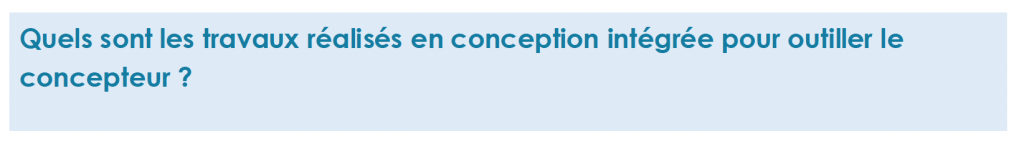

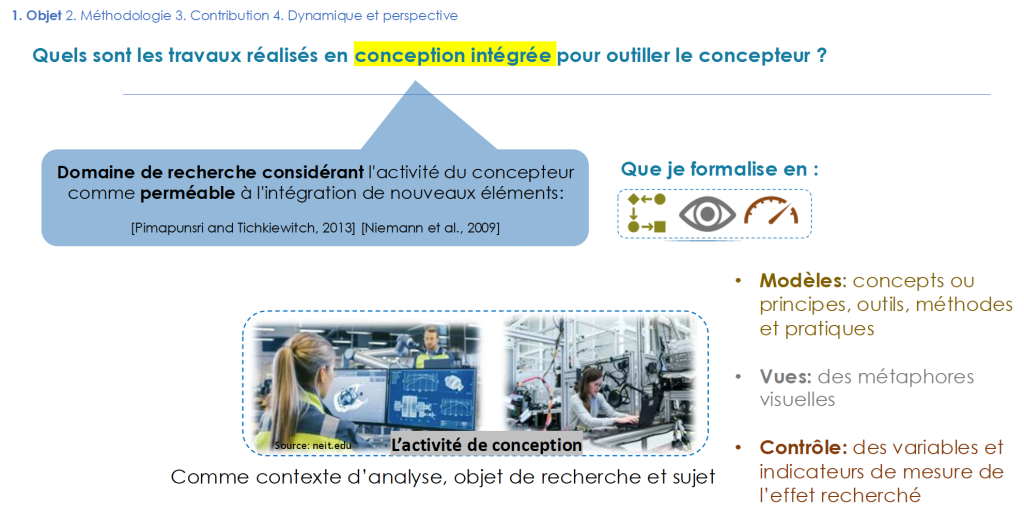

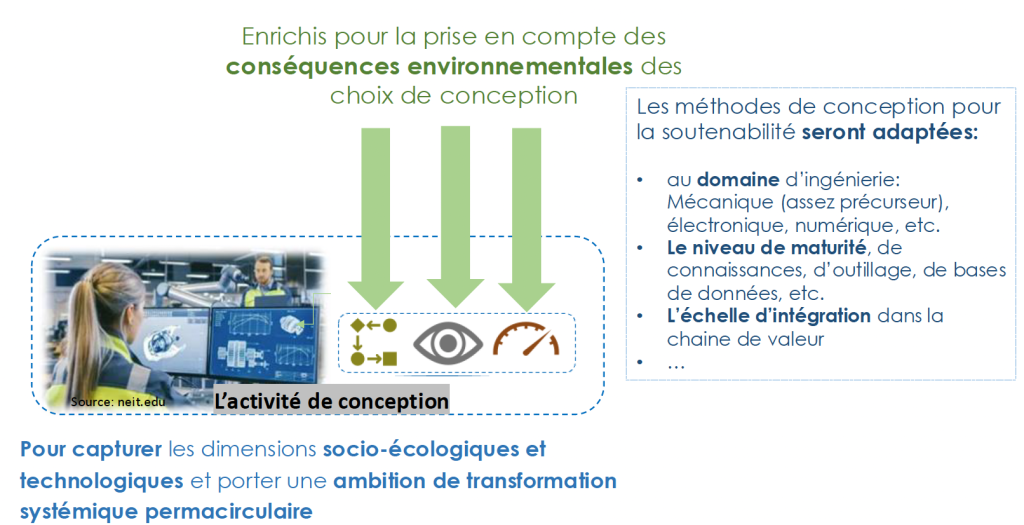

Le premier apport de cette synthèse de mes travaux est la formalisation d’un cadre d’analyse structurant la réflexion du concepteur et du chercheur en ingénierie. Ce cadre a été construit pour les aider à se rendre compte de la permacircularité de leur démarche. Dans ce cadre structurant, les méthodes pour les concepteurs et chercheurs que j’ai développées présentent trois composantes essentielles: des « modèles », des « vues » et des éléments de « contrôle ». La dynamique de lecture des méthodes dans ce cadre comprend: (1) les métaphores d’interaction (« vues ») adaptées pour passer d’une échelle du système à concevoir, à une autre; (2) des modèles propres aux niveaux, mais aussi adaptés au changement d’échelle; (3) des indicateurs de contrôle, de suivi, de mesure, permettant de qualifier et quantifier la capacité du concepteur et du chercheur en ingénierie à analyser les conséquences en terme de soutenabilité du fruit de ses activités.

Le second apport de cette synthèse est de présenter les contributions de méthodes de conception intégrée dans ce cadre d’analyse, en considérant la conception de manière située contextuellement. Ainsi je présente des apports scientifiques en Design to Environment (DtE) en conception située en ingénierie classique et contemporaine, et porte une analyse critique sur les limites de ces contributions.

La limite la plus importante, me semble-t-il, est celle qui constate le fonctionnement en vase clos de ces contributions à la DtE. Ainsi une conception située dans un système d’ingénierie classique porté par des systèmes de logiques économiques des entreprises actuelles serait contraint de devenir de plus en plus performante, mais toujours insoutenable au niveau planétaire.

Déplacer mes travaux de recherche dans des contextes de processus de conception situés dans des initiatives locales et contemporaines offrant des alternatives aux logiques économiques précédentes, m’a permis d’identifier d’autres contributions et d’autres limites :

Contributions: les méthodes de Design to Environnement (portées par les modèles-vues-contrôles) développées par le prisme de l’ingénierie nécessitent d’être adaptées dans ces autres contextes de conception. Pour que la démarche soit permarcirculaire ces méthodes doivent évoluer vers celles de Design for Sustainability.

Limites: les apports de ces méthodes provenant de l’ingénierie se heurtent à des limites socio-culturelles contextuelles: par effet de rejet d’une vision de l’ingénierie comme techno-solutioniste, supportés par des moyens technologiques souvent contestables au regard des valeurs du collectif. Les valeurs locales des collectifs engagés en matière de soutenabilité portent des logiques économiques allant à l’encontre du système dominant actuel. Les moyens des collectifs locaux s’ils sont limités et moins performants, sous-représentés, voire étouffés par le système dominant de nos sociétés industrielles occidentales, ils se révèlent plus robustes, plus adaptables aux défis posés à une société visant la soutenabilité forte. Ces collectifs créent une dynamique compatible avec les enjeux de permacircularité. Ils inventent ce que Arnsperger (2018) présente comme un nouveau cadre politique de démocratie permacirculaire, une nouvelle philosophie économique (l’éco-catallaxie), et participent au changement d’anthropologie salutaire, en un homosapiens permarcircularis (Arnsperger, 2018). Il est donc essentiel que ces méthodes de DfS dans ces contextes alternatifs au système dominant s’accompagnent de nouvelles pratiques de recherche-action en conception intégrée permacirculaire.

Dans ce cadre d’analyse, les méthodes développées dans mes travaux en DtE évoluent vers une hybridation avec celles de DfS. Les acteurs utilisent ces méthodes, en développant un savoir-faire nouveau et en mobilisant des compétences au service des dimensions essentielles de soutenabilité de nos sociétés et des infrastructures mobilisées dans les écosystèmes. Ainsi, par exemple, en appliquant ce cadre au domaine de l’Electronique de Puissance (EP), une nouvelle hybridation s’opère, dénature le domaine strict de l’EP et celui du DfS, et, ouvre la voie à la prise en compte des conséquences en terme de soutenabilité des pratiques des électroniciens de puissance. Egalement, la pratique de recherche en EP, dans ce rapport symbiotique, importe une nouvelle réalité et formule de nouvelles questions de recherche.

L’originalité des perspectives de ces travaux est d’aborder l’intégration des limites planétaires et de la pensée écologique, dans l’activité des concepteurs, au niveau du triptyque outil, savoir-faire et connaissances intrinsèques à l’individu, dans son système de valeur. Par hypothèse cette intégration nécessite une réflexion anthropologique sur la durabilité et le progrès. Elle nécessite d’investir les champs disciplinaires de philosophie, d’économie, de l’histoire, des lois et de l’éthique des sciences de l’environnement en ingénierie. En menant cette analyse réflexive en conception, ainsi qu’en recherche en ingénierie, il s’agit de permettre d’analyser notre propre rapport à ce que suppose la pensée écologique. C’est une méthode qui suit la prise de conscience, et qui amène dans notre activité de recherche disciplinaire, un nouveau paradigme (système de valeurs et de compréhension du fonctionnement des phénomènes socio-techniques, biochimiques, biologiques, écosystémiques), vecteur de changement de pratique d’ingénierie et de recherche en ingénierie. Il s’agit autant de questionner ce qui empêche l’émergence d’actions compatibles avec la pensée écologique, permettant au système industriel actuel de réellement faire partie d’une société permacirculaire, que de détecter l’incomplétude de la pensée-action écologique de l’ingénieur ou du chercheur en ingénierie.

Nous avons créé des situations bloquées dans un contexte de plus en plus complexe.

En particulier, les dépendances technologiques de plus en plus complexes induites par des innovations en ingénierie (cf. l’enquête philosophique de Thierry Menissier en 2021 sur le polymorphisme des systèmes d’innovation et les enjeux éthiques et politiques associés), freinent la capacité de résilience socio-technique et culturelle de nos sociétés. Il a fallu notamment comprendre les caractéristiques de l’ingénieur qui doute au XXIe siècle (cf. métaphore de la cage dorée d’Olivier Lefebvre de 2023), et celles du chercheur répondant à une logique d’économie de la connaissance (au sens défini par Isabelle Stengers en 2017. Chacun composant avec la dissonance cognitive générée par l’incompatibilité de la logique économique globale actuelle avec le fonctionnement des écosystèmes terrestres garantissant l’habitabilité de la planète pour le vivant. Dans l’ouvrage « Bifurquer » dirigé par Bernard Stiegler (2021), apparait le terme de nécrosphère pour caractériser « l’exploitation irraisonnée et déraisonnables de la biosphère par la mise en oeuvre des modèles scientifiques dominant l’économie industrielle depuis la fin du XVIIIe siècle » (Stiegler, 2021).

Cet état d’urgence planétaire et de profonde désorientation fait heureusement émerger de nouvelles pratiques démocratiques mettant en oeuvre des méthodes de recherche inédites (ex: recherche contributive visant à associer étroitement des chercheurs issus de différentes disciplines et des acteurs des territoires afin « d’expérimenterdes activités économiques et des outils technologiques tout à la fois soutenables, solvables et désirables » sur un territoire donné (Stiegler, 2021). En synthèse, les méthodes, connaissances, savoir-faire et outils développées dans le cadre d’analyse modèle-vue-contrôle pour les concepteurs et chercheurs en ingénierie au XXIe siècle, doivent s’inscrire dans une démarche de réflexivité propre à chacun pour se saisir des enjeux de soutenabilité forte et modifier sa pratique au niveau de radicalité jugé nécessaire.

Enfin, je questionne ce qu’est pour moi avoir l’étoffe d’une chercheuse en conception intégrée pour la permacircularité, et « les déterminismes sous-jacents » (Stengers, 2017). Des raisonnements clairs, des calculs simples, des formulations clés pour réfuter des assertions fausses, ou pour renoncer à un système insoutenable, sont autant d’outils pratiques pour aider les personnes concernées, à elles-même, lever les verrous rendus explicites par la méthode réflexive.

C’est ce que j’ai engagé dans deux communautés de recherche en ingénierie avec la création du comité technique « soutenabilité » au sein des communautés de la SAGIP, du Club EEA section Automatique, du GDR Macs, et du GIS S-mart, ainsi que sur l’axe « numérique et soutenabilité » que nous co-animons avec Sophie Quinton en informatique au sein du Labex Grenoblois Persyval 3. Ces outils et méthodes de DfS sont à décliner au niveau du milieu d’application et de projection (temporelle et spatiale), afin d’incarner des activités de recherche en ingénierie intégrant par défaut la pensée écologique.

Viser des sociétés permacirculaires nécessite d’assumer l’héritage de nos sociétés industrielles, et de concevoir et d’accompagner les fermetures des systèmes socio-techniques incompatibles (cf. Bonnet, Landivar, Monnin, Héritage et fermetures, 2021, inspiré des théories de Tony Fry et de Bruno Latour). Ces défis sont sources de créativité pour les chercheurs et sont porteuses de sens à moyen-long termes et consistent pour ma part à comprendre l’intégration du DfS dans une perspective redirectionnistes permacirculaire des Arts et Métiers. Par exemple, une « industrie 4.0 » s’appuyant sur neuf technologies numériques (Ferreira, 2023) devrait questionner les effets de dépendances insoutenables que créeront ces développements. Les attachements aux systèmes technologiques génèrent des « effets cliquet » (non-retour) sur les systèmes socio-techniques. Il s’agirait donc de penser davantage des méthodes de DfS permarcirculaires compatibles avec le numérique dans une société post-croissante.

Le manuscrit est disponible sur les archives ouvertes :

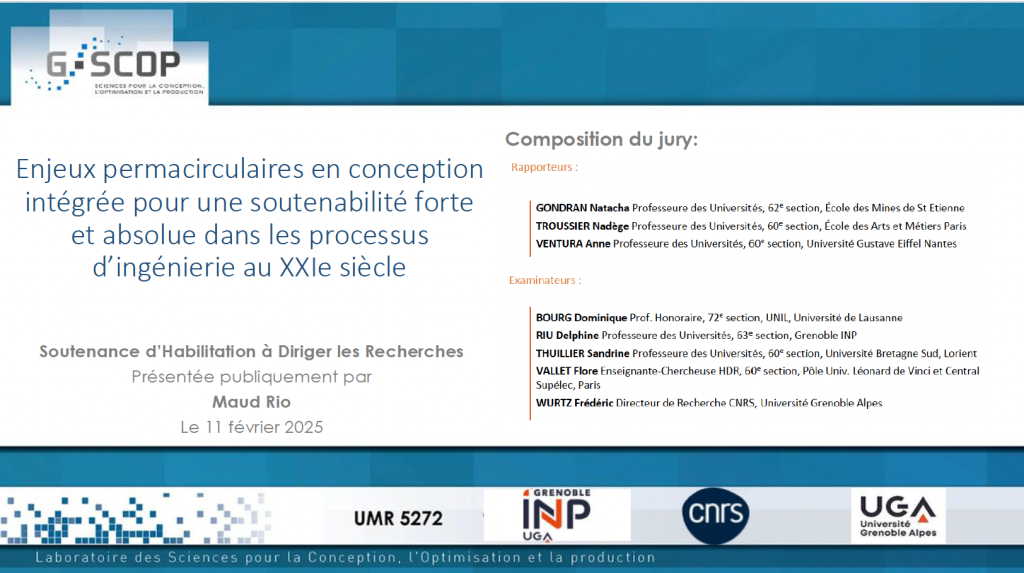

Maud Rio. Enjeux permacirculaires en conception intégrée pour une soutenabilité forte et absolue dans les processus d’ingénierie au XXIe siècle. Université Grenoble Alpes, 2025. ⟨tel-05019633⟩

La présentation de la soutenance d’HDR suivie des questions est disponible en replay: ici

Présentation de l’HDR